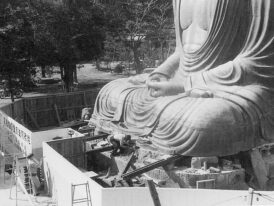

高徳院大仏免震修理

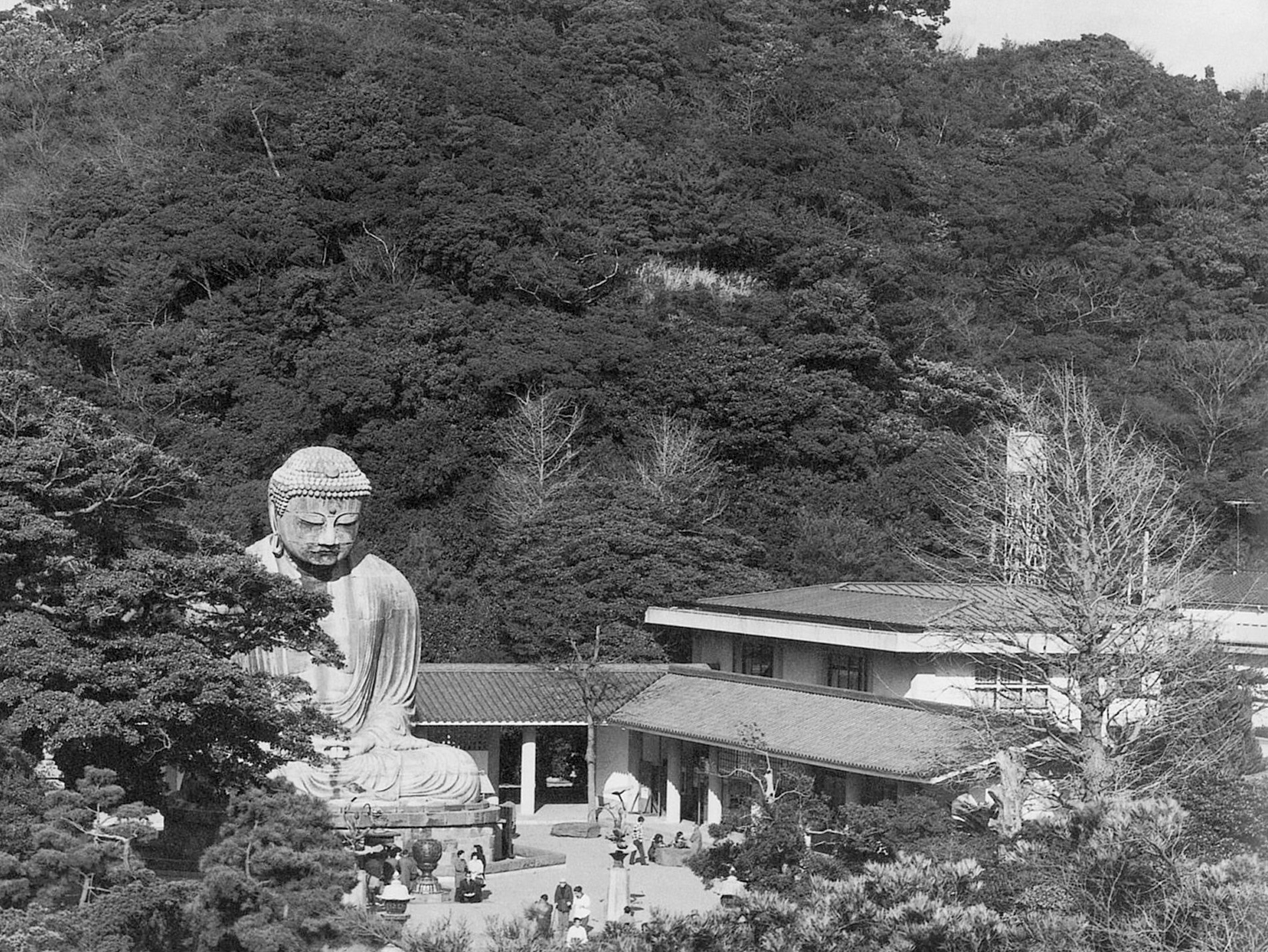

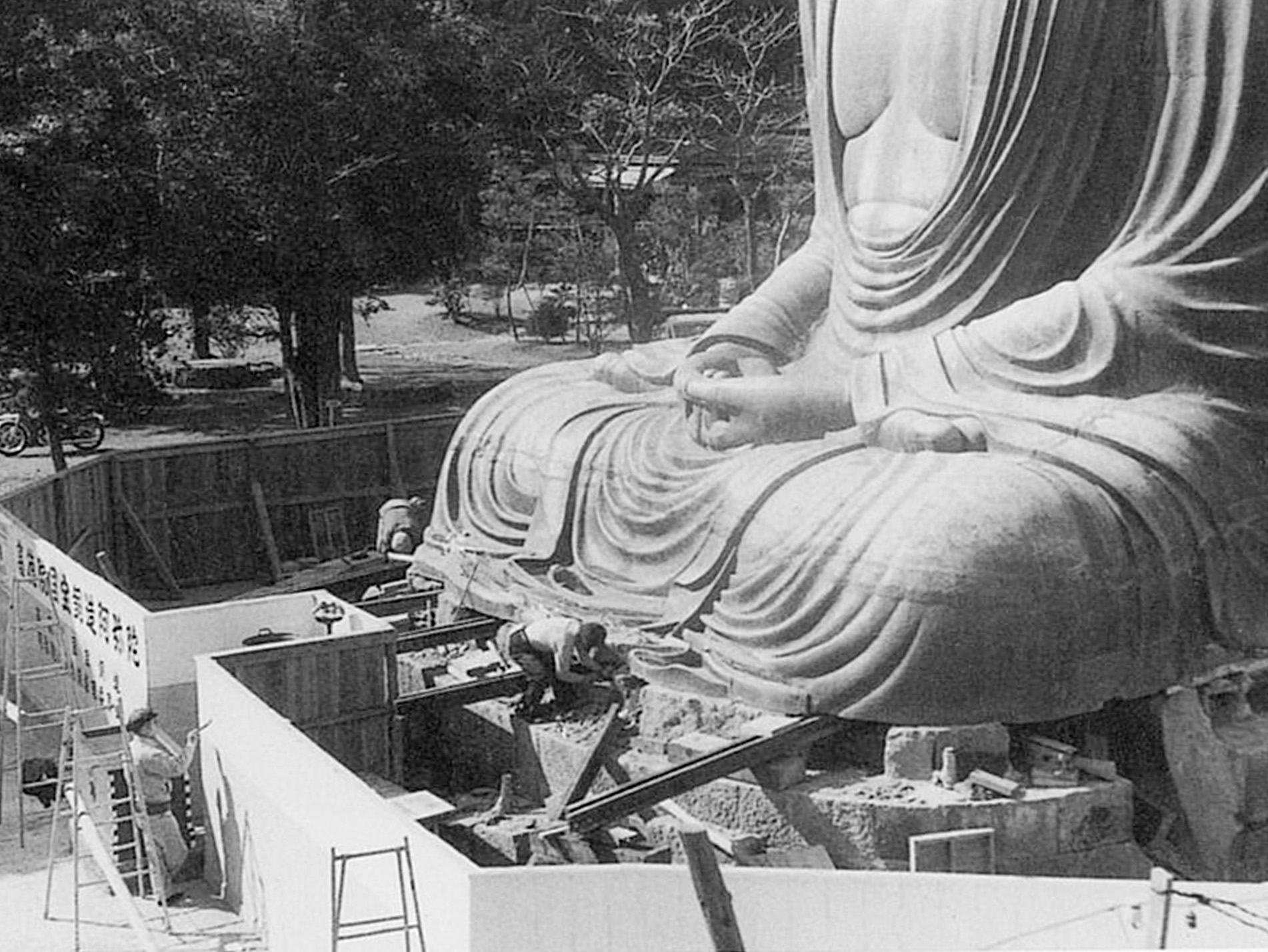

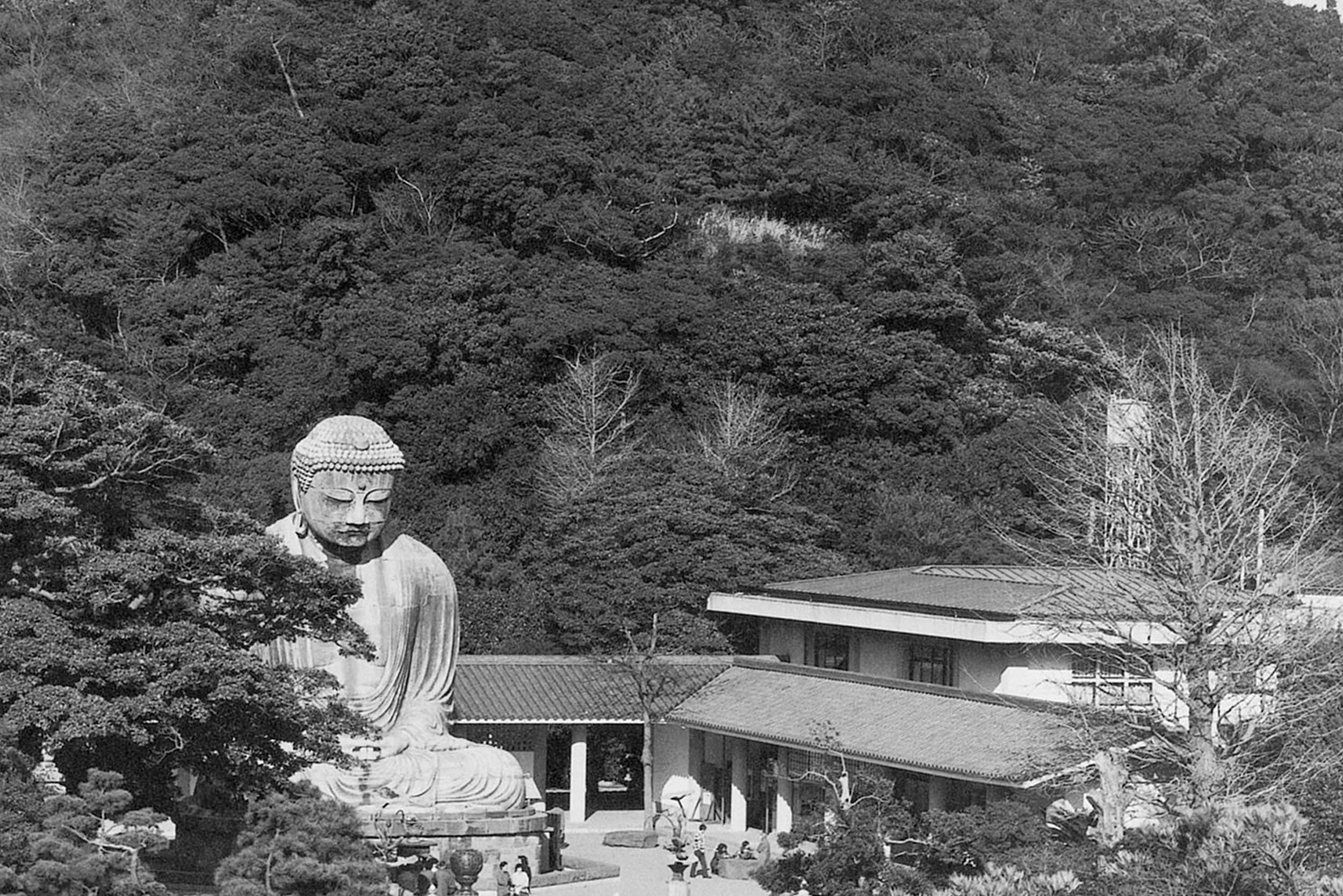

大仏を浮遊させ設置した免震台座 大仏を囲む回廊

鎌倉長谷高徳院の「露座の大仏」国宝廬舎那仏は、像高11.3m、重量121tを測る。鎌倉期鋳造と伝えられ創建750年余りを経て、仏教東伝の象徴として国内外の信仰を集める。193年9月1日発生の関東大震災で、大仏は堅固な構造で仏像自体が南方向に移動することによって、被害を免れたと言われている。昭和33年2月(1958年2月)に文部省文化財保護委員会により、大仏新国宝指定のための調査が行われ、頚部に損傷がありその修理補強が差し迫っていると報告された。関野充博士を委員長とする修理委員会により、大仏修理工法として頚部修理に加えて免震修理工事が提案され、その免震構造設計を託されたのが当社創業者の一人、構造家でもある三宅 晋 工学博士であった。頸部を内部から鉄骨フレームとエポキシ樹脂で補強した後、仏体を浮遊させステンレス板を敷いた本邦初の「すべり免震」を実現した。また、大仏を囲む回廊の設計も行った。

- 竣工年

- 1960

- 所在地

- 神奈川県鎌倉市

- 用途

- 寺院

- 構造

- 免震構造

- 備考

- 回廊(795㎡、RC造平屋建) 高徳院国宝銅像阿弥陀如来坐像修理工事報告書(高徳院、昭和36年発行)