Founder 創業者

現在の事務所名「入江三宅設計事務所」は、1947年岐阜に事務所を開設した入江雄太郎と、岐阜入江設計事務所で働き東京事務所開設をすすめ、1963年事務所を引き継いだ三宅晋の二人の名字を重ねたものです。両者の年齢差は8歳で、東京大学建築学科の先輩後輩にあたります。二人の創業者は、それぞれの特性を活かし、時代に求められる建築を生み出すことに邁進しました。二人の歩みを、紹介します。

入江雄太郎について

入江雄太郎に

ついて

ついて

- 1913(T02)

- 鳥取県八東町に生まれる

- 1934(S09)

- 東京帝国大学入学

- 1938(S13)

- 同大卒業

東京市土木局建築営繕部

逓信省航空研究所 - 1947(S22)

- ナガラ事務所設立

- 1949(S24)

- 入江設計事務所と改称

- 1959(S34)

- 株式会社入江設計事務所に改組

- 1962(S37)

- 工学博士

- 1963(S38)

- 逝去

東京大学で辰野賞を受賞

入江雄太郎は1913年鳥取県八東町(現在の八頭町)に生まれた。鳥取一中(現在の鳥取西高)を経て東京帝国大学建築学科に入学、1938年に卒業した。在学中は岸田日出刀を師と仰ぎ、設計最優秀作品に与えられる辰野賞を受賞。同期には著名な建築家となった丹下健三、浜口隆一、大江宏に加え、詩人としても知られる立原道造がいる。

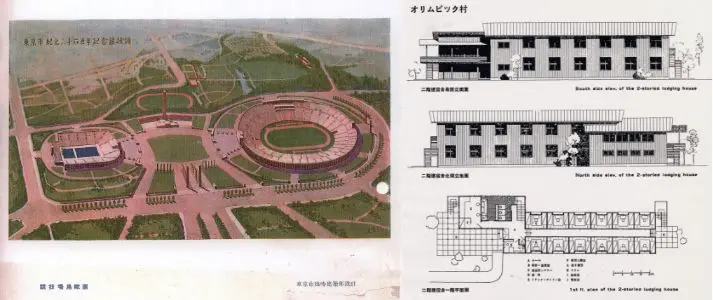

幻のオリンピックで選手村を担当

卒業後東京市土木局にて1940年開催予定であった東京五輪選手村の設計を担当したが、五輪は中止となり幻となった。その後逓信省航空研究所に移り、1945年東京で終戦を迎えた。

岐阜市に転地、大日本土木を経て入江設計事務所を創業

戦時中に体調不良となり、戦後転地療養の勧めを受け岐阜に転居、岐阜市にあった大日本土木株式会社に就職した。1947年、大日本土木の設計部門を独立させナガラ事務所を創設した。2年後、同志とともに西洋式の独立した設計事務所の設立をめざし入江設計事務所に改称した。岐阜市内で庁舎や会館建築等多くの設計を重ねた。

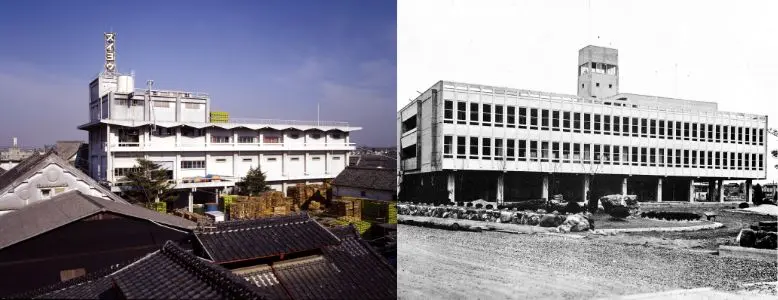

紡績工場と文化財保護

1950年代の繊維産業の復興・再成長に伴い、繊維産地濃尾平野を中心とした紡績工場の設計に携わった。機械配置の自由度を高めた無柱大空間、豊富な地下水を利用した完全空調、この頃普及した蛍光灯照明採用による無窓空間を採用した先進的な紡績工場は、紡績の品質と生産性を飛躍的に向上させ、評判を呼び多数の紡績工場設計の依頼を受けた。同時に、法隆寺金堂壁画収蔵のための法隆寺収蔵庫、平城宮遺跡覆屋・展示施設などの文化財保護に関する仕事にも力を注いだ。

東京事務所開設

1957年、三宅晋を所長とし東京事務所を開設し仕事の領域を拡大する。入江は岐阜と東京を忙しく行き来し精力的に仕事をこなした。東京事務所では、1955年に設立された森不動産(現 森ビル㈱)、日本住宅公団(現 UR都市再生機構)を中心とした仕事を行った。高度成長期の日本に必要とされた都心立地のオフィスビルと、オフィスワーカーのための集合住宅を数多く手掛けた。

博士号と果たせなかった後進の指導

1962年、紡績工場設計の実績と経験を活かし、論文「新しい型の紡績工場の設計と研究」により東京大学で工学博士を取得した。新設される名古屋大学建築学科で教鞭をとる予定であったが1963年49歳で急逝した。事務所のエントランスには、1960年熊本城近くに竣工した旧ホテルキャッスルのために入江がデザインした椅子を大事に展示している。入江の写真は、昭和30年代に県立鳥取西高校事務室で母校新築校舎の設計に取り組む姿である。

三宅 晋について

三宅 晋に

ついて

ついて

- 1921(T10)

- 岡山県に生まれる

- 1945(S20)

- 東京大学工学部建築学科卒業

- 1947(S22)

- ナガラ事務所入社

- 1957(S32)

- 入江設計事務所東京事務所所長

- 1959(S34)

- 株式会社入江設計事務所取締役

- 1962(S37)

- 工学博士

- 1963(S38)

- 株式会社入江三宅設計事務所

代表取締役所長 - 1993(H05)

- 同社会長

- 2013(H25)

- 同社名誉会長

- 2019(H31)

- 逝去

岡山県生まれ、六高を経て東京大学へ

1921年、岡山県に生まれ、第六高等学校を経て東京大学建築学科で建築構造を学ぶ。

入江設計事務所の創設に参加

1945年に卒業後、恩師岸田日出刀の勧めで岐阜の大日本土木株式会社に入社。その後、入江設計事務所設立に参加し入江雄太郎の片腕として活動した。主に構造設計を担当し、鉄骨造無柱大スパンの工場建築や鉄筋コンクリート耐震構造の法隆寺収蔵庫などの文化財保護施設を手掛けた。

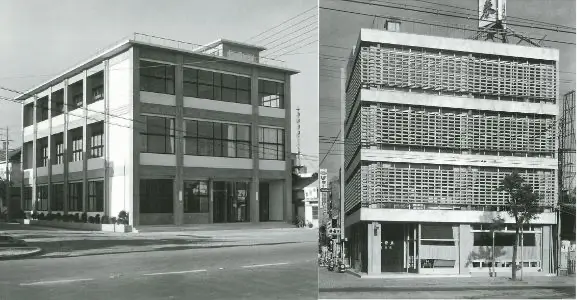

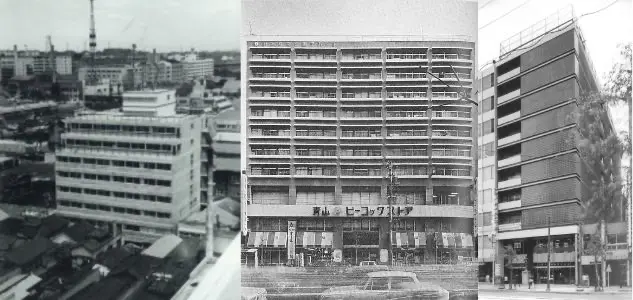

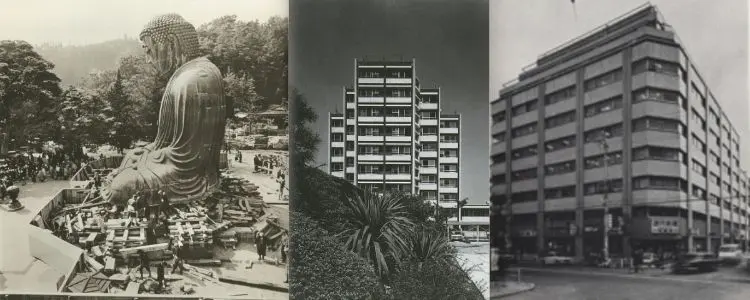

東京事務所長として都市・建築を創る

1957年、東京新橋に開設した入江設計事務所東京事務所所長に就任。当時創業されたばかりの森不動産(現 森ビル㈱)の創業者森 泰吉郎 氏、森 稔氏の親子と親交を結ぶ。新橋・虎ノ門地区に構造計画を生かした合理的で有効率の高い賃貸オフィスビル(いわゆるナンバービル)を多数設計し、その高い経済合理性の実現によって、高い信頼を得た。また同時期に設立された日本住宅公団(現 UR都市再生機構)の標準設計(型式住宅)、市街地住宅と呼ばれる都市型集合住宅や団地計画を手掛けた。1960年には構造家として、国宝鎌倉大仏の本邦初のすべり免震による免震化の構造設計を担った。

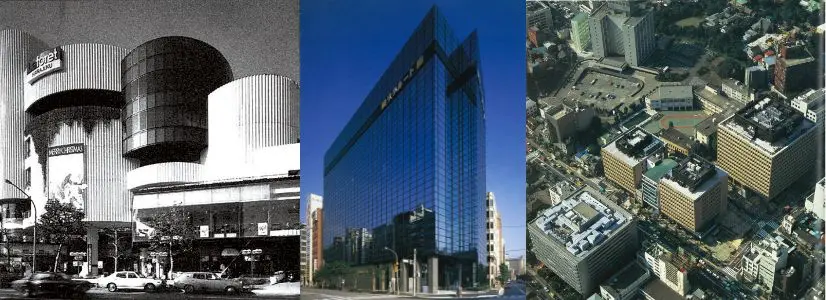

入江三宅設計事務所の代表となる。「合目的性の追求」

1963年、入江雄太郎の急逝に伴い事務所代表に就任、事務所名を入江三宅設計事務所と改めた。 施主や社会の様々な要望に柔軟に答えるべく「合目的性の追求」という設計思想を掲げ、様々な用途や規模の設計依頼に応えた。施主は戦後誕生した新しい企業やオーナー企業が多く、設計依頼に応え信頼と成果を得ることで、それらの企業・オーナーと共に事務所は成長していった。多数の賃貸オフィスビルや集合住宅の設計に加え、ラフォーレ原宿、リクルート銀座ビル、奥湯河原海石榴、フランス大使館官邸などの多彩な分野の設計を手掛けた。

超高層建築そして大規模複合開発に挑む

1970年代の容積制への移行、絶対高さ制限の撤廃を受け、超高層建築にも積極的に取り組んだ。1980年代以降森ビル、住宅・都市整備公団(現 UR都市再生機構)などの事業者の多数が大規模複合開発事業に取り組むと、事務所も多くの超高層建物を核とした大規模複合開発に参画する機会を得た。1986年竣工の民間初の再開発事業「アークヒルズ」を皮切りに「御殿山ヒルズ」「城山ヒルズ」などの初期ヒルズシリーズを構成する建築物の企画・設計・監理を手掛けた。超高層建築、大規模複合施設、音楽ホール、大使館、美術館などの高度な設計技術を要する設計実績を多数重ねる好機となった。1993年、代表取締役を辞し会長に、後に名誉会長となった。2019年、名誉会長として天命を全うした。(享年97歳)

三宅晋が築いた「合目的性の追求」という設計思想は、今も事務所に脈々と引き継がれている。

三宅晋が築いた「合目的性の追求」という設計思想は、今も事務所に脈々と引き継がれている。